El Presidente dice que el problema es que los argentinos llevamos setenta años de fiesta continua, y que por eso ahora tendremos que ajustar nuestros gastos. Como hemos disfrutado a cuenta deberemos esforzarnos mucho más para pagar lo vivido.

Cuando Macri recita esas vaguedades lo hace con la cabeza impersonal de su clase, recoge una larga tradición de prejuicios, frases hechas y autopercepciones naturalizadas a fuerza de repetidas, concebidas para legitimar la dominación de una minoría, en general parasitaria, sobre el conjunto de la sociedad.

Resulta sospechosa la idea de que la ineficiencia productiva radique en las mayorías populares y no en las oligarquías que han manejado el país, sofocando su desarrollo. Habría que recelar de quienes predican meritocracias pero viven de la herencia patrimonial y del tráfico de influencias, así como de quienes exigen sacrificios colectivos pero no pagan impuestos, se desentienden del destino de la comunidad y acumulan sus bienes en el extranjero.

Esa dirigencia se ha mantenido eficaz y moderna para imponerse al resto del país muy bien aliada a los imperios dominantes, pero no ha tenido el mérito de liderar e innovar en el desarrollo económico de nuestra sociedad, ni concebirlo en torno al esfuerzo compartido para la felicidad del pueblo y un destino nacional autónomo. Nuestra oligarquía ha variado en su composición, por casamientos y asimilaciones, pero no en su función: sostener su primacía interna en asociación con los centros de poder mundial. En ese maridaje, ofrece la subordinación del espacio nacional hacia esos centros dominantes a cambio de garantías de sostén para mantener sojuzgada a la chusma.

Toda clase dirigente necesita exhibir legitimidad, para cohesionarse a sí misma y para imperar sobre las demás, y esa explicación es parte de la construcción de su propia hegemonía. Hay que indagar cuán cierta es la explicación, hay que develarla, quitarle su disfraz, cuestionarla por falsa. Ese cuestionamiento es una parte necesaria para la construcción de un nuevo orden, superador, más moderno y más justo.

Con ese afán, arriesgamos unas pinceladas históricas sobre la fiesta de la producción y del trabajo, pequeñas miradas sobre quiénes se dan la fiesta, los distintos invitados, los que están como parte del servicio, los excluidos que miran detrás del vidrio, los que trabajan en la cocina y los baños. Hay constantes en el espíritu de la fiesta oligárquica: vivir del trabajo ajeno, buscar el privilegio estatal en su exclusivo beneficio, eludir la ley a través del soborno y el contrabando, extraer la riqueza de la tierra sin cuidado, ni criterio, ni medida.

La Fiesta Inolvidable

El pequeño gran hombre que rige los destinos del Plata proclama que en sólo tres años no puede remediar los efectos de una fiesta que duró setenta. Dejemos de lado la impresión de que la fiesta se la vienen dando él y su gente, dejemos de lado su ignorancia de la historia más elemental, y dejemos de lado cómo miente con descaro. Dejemos de lado que piden austeridad quienes no la practican, que recomiendan trabajar duro los que nunca trabajan, que se exhiben en ocio y dispendio mientras cuentan delante de los pobres la plata que se llevan a paraísos fiscales. Tratemos de indagar de qué hablan cuando hablan de la fiesta.

La fiesta sería un largo carnaval de negros, un prolongado desarreglo nacional, una bacanal promiscua en que la Argentina se entregó a la demagogia y al facilismo, al disfrute irresponsable, al “pan para hoy, hambre para mañana”. La fiesta sería producto de gobernar pensando en recibir halagos fáciles sin exigir esfuerzos compartidos para forjar una economía y un orden social firmes, que sostengan nuestra prosperidad en el tiempo. La fiesta sería no sólo una cuestión de gobiernos, sino también de extravío colectivo. La fiesta tendría entre sus ritos la falta de productividad y la indolencia; el abuso en el pedir sin estar dispuesto a dar; la queja permanente y la ventaja fácil; la viveza criolla y el buscar siempre la prebenda estatal.

Dos fábulas, La gallina de los huevos de oro y La cigarra y la hormiga, disfrazadas o confundidas, se pasean entre los invitados con gesto adusto, mientras critican la fiesta desde sus moralejas. La fiesta sería retirar más frutos que los que da la planta, agotando en el uso inmediato las fuentes de una riqueza de debería asegurar nuestro futuro. La fiesta sería retirar sin invertir, extraer sin cultivar, repetir sin mejorar, relajar las reglas de juego que aseguran el orden para el progreso.

Las voces más ancianas invocan, también en clave admonitoria, dos tangos para conjurar la fiesta y condenar su desenfreno. La fiesta sería vivir mezclados en el cambalache de la vida, manoseados y revolcados en el barro del igualitarismo sin mérito. El ascenso social sería una impostura, un camouflage sospechado de avivada ventajera y de engañifa. Por eso está mal que quien ayer iba en tranvía, en colectivo o de a pie, hoy maneje coche nuevo, o que quiera ser artista la que hasta ayer viste fregando con modesto delantal[1].

Eso sería, más o menos, la fiesta. Los negros, los pobres, los que no merecen disfrutar, habrían gastado más allá de sus posibilidades, y en ese consumismo hedonista y de corto plazo se habría hecho humo la grandeza argentina. Un demagogo como Yrigoyen abrió las puertas para que entre cualquiera, urdiendo un sistema en el que todo ciudadano vale uno porque todo voto es igual. Y Perón consagró el desquicio al acostumbrar al peón y al obrero a mirar al patrón a los ojos, en pie de igualdad desafiante.

No falta el incauto que les cree, lavada su cabeza con champú de marca Self Made Man.

No haraganear

Nuestra cultura económica tiene una fuerte impronta extractiva, y en su genética confluyen aportes de regiones diferentes de un dominio español repartido en gobernaciones que dependían del Virrey de Lima. El Tucumán –nuestro noroeste- era la más próspera, por su cercanía al Alto Perú, rico en minas de plata y donde los españoles se montaron sobre las culturas andinas.

El imperio incaico duró 200 años y se construyó sobre sociedades organizadas en torno a un avanzado manejo hídrico. Su dominio y su grandeza tenían que ver con la cantidad de pueblos bajo su mando. Los Incas exigían aceptar su religión e integrarse a su sistema administrativo. Garantizaban a los súbditos la protección militar, un orden social que asombró a los invasores, seguridad alimentaria y una red de obras públicas que hacían mejor la vida. Las claves de su organización eran el manejo del agua, la construcción de terrazas de piedra para habilitar la agricultura, la red de caminos y depósitos para almacenar armas y comida, previendo tiempos de escasez o de guerra. Mensajes y ejércitos circulaban por esa red de caminos.

Cada pareja que se formaba recibía una parcela de tierra para vivir y para mantenerse. El trabajo era el sostén del imperio: a más indios, más trabajo y más imperio. Debían trabajar su parcela para vivir, pero también las tierras comunitarias. Más o menos por tercios, el trabajo sostenía la familia, las burocracias administrativas y la obra pública, el ejército y la dinastía imperial. El interés de las comunidades, el interés de los incas gobernantes y el interés de los súbditos, estaban entrelazados en uno solo destino.

Los españoles mantuvieron la organización del trabajo, pero ya no para asegurar la expansión de aquel sistema, ni para asegurar el futuro, ni para mejorar la infraestructura. El trabajo indígena agregó sangre al sudor para sostener en el nivel mínimo su propia y estricta subsistencia y la de sus autoridades locales, y para que el trabajo comunitario –en las formas renovadas de la mita, la encomienda y el yanaconazgo– fuera aplicado a extraer metales para llevar a España, sostener la nueva burocracia trasplantada y pagar el ejército dominador.

Ya desde ahí viene reclamar a otros el esfuerzo que uno no quiere hacer, porque si algo no querían los españoles que vinieron con la conquista era trabajar ellos. Venían tras el oro y la plata, a “hacer la América” y a vivir del trabajo del pueblo sometido.

Criollos y españoles de la nueva clase dominante revalorizaron una vieja sentencia incaica: “no mentir, no robar, no haraganear”, sobrecargando el sentido moralizador en el no haraganear. En vez de una apelación a la conducta colectiva devino en obligación de los vencidos de trabajar hasta el agotamiento. Y así circula desde entonces, en refranes de mirada blanca, exigir el esfuerzo de los negros y criticar su indolencia.

Atahualpa Yupanqui pondría en versos que:

«El trabajo es cosa buena,

es lo mejor de la vida;

pero la vida es perdida

trabajando en campo ajeno.

Unos trabajan de trueno

y es para otros la llovida.»

Tierra sin nada, río sin orillas

A diferencia del imperio inca, en la pampa los españoles no encontraron metales ni mano de obra organizada de que pudieran apropiarse. El Río de la Plata fue una ilusión de paso interoceánico y de vía fluvial hacia el mito del Rey Blanco. Subsistió como asentamiento pobre y subalterno, poco más que un fortín militar, que tuvo dos roles: cuidar la navegación en el estrecho de Magallanes, y frenar la expansión del pícaro portugués, a veces aliado dinástico, a veces rival en las guerras europeas, pero siempre empeñado en avanzar hacia el sur y hacia el oeste.

España se había hecho de un vasto imperio marítimo sin tener dominio pleno del mar. Potencias rivales asediaron sus colonias durante siglos, mientras sus esfuerzos por dominar en Europa la iban agotando. El Rey pedía contener a los portugueses pero no pagaba milicias, y por la debilidad naval el comercio se organizó por vía terrestre hasta el Caribe. Una vez al año venía la flota hasta Cuba y custodiaba el envío del tesoro a la península. En aquel sistema, éste era el último confín del imperio.

La lejanía de estas regiones para los asuntos de la Corona, su aislamiento y abandono, la falta de presupuesto para mantenerlos, fueron constantes que dejaron su impronta y forjaron pautas culturales de incidencia en el futuro colectivo. Obligados a valerse solos surgió cierta tendencia al autogobierno. “Se acata pero no se cumple” se dijo por aquí más que en otros dominios, una manera de suspender la obediencia práctica sin menoscabar la autoridad real. Desde Irala deponiendo a Cabeza de Vaca y despachándolo preso a Europa, al nombramiento autónomo de Liniers y la “mascarada de Fernando VII”, esa ambigüedad hizo escuela, creciendo a su sombra poblaciones levantiscas celosas de su autonomía y dirigentes equilibristas de oportunista prudencia.

Por otra parte, la élite establecida, la gente decente y principal, los funcionarios reales más o menos honrados y leales, se acostumbraron a suplicar, ante Lima y ante el Rey, presupuesto para su sostén. Santa Fe, en hostilidad con los indios, ruega siglos por el Puerto Preciso, que obligue a todo navío a hacer escala en la ciudad y pagar un impuesto para poder mantener el poblado, punto de enlace hacia Córdoba, Asunción y las Misiones. Buenos Aires mendiga desde 1598 permisos y prebendas para poder subsistir, ancestros de promociones industriales, zonas francas y diferimientos fiscales.

Y así fue que pidiendo canonjías para sostener el erario, el Rey Felipe III le concedió el permiso para que los portugueses –expertos en el comercio de carne humana- introdujeran algunos esclavos para vender en las minas del Alto Perú. Sucedía que la mano de obra americana empezaba a escasear, en parte porque las Leyes de Indias y la prédica tardía de los clérigos velaban por derechos de los indios, y en parte porque los españoles violaban esas leyes y esas recomendaciones y los hacían morir extenuados en el trabajo.

Se permitió, entonces que un número muy controlado y pequeño de esclavos africanos fuese desembarcado en el puerto de Santa María de los Buenos Aires. Y sucedió que portugueses y comerciantes afincados vieron que la mercancía tenía más demanda que el cupo asignado y, en vez de molestar al Rey para ampliarlo, decidieron que era más práctico introducir de contrabando un número de esclavos mucho mayor. Parte de la ganancia se destinó a sobornar a funcionarios para que hicieran la vista gorda, escribanos para que acomodaron las cuentas, y jueces de la Audiencia de Lima para que condenaran honestos y perdonaran ladrones. Se formó “la banda de los confederados” contra la que luchó Hernandarias, honesto gobernador criollo que fomentaba la agricultura y la industria.

Y así apareció por aquí, en espejo y entre aquella misma “gente decente y principal”, un Mr. Hyde dado al contrabando, al soborno, a la evasión fiscal y al lavado de activos. Sacralización de una ley abstracta y lejana, vínculo sumiso hacia poderes mundiales, actitud mendicante e hipocresía política. Sombras que se proyectan entremezcladas hasta nuestros días.

Sacar el cuero

Por otra parte, sin plan ni intervención alguna de los grupos dirigentes se dio una primera transformación productiva. Se escapó ganado traído para apoyo y subsistencia de los pequeños poblados, y encontró en el pastizal pampeano una enorme fuente de sustento combinada con ausencia de grandes predadores. El mérito no fue de los dueños de la tierra, sino de los vientos y las lluvias que durante millones de años erosionaron sierras y cordilleras, acumulando sedimentos en uno de los más grandes reservorios de suelo fértil del planeta. Sobre el océano de pasto tierno y clima templado prosperó un nuevo mar de vacas y caballos. Surgió una nueva actividad económica, y con ella intereses públicos y privados que pelearon para apropiársela.

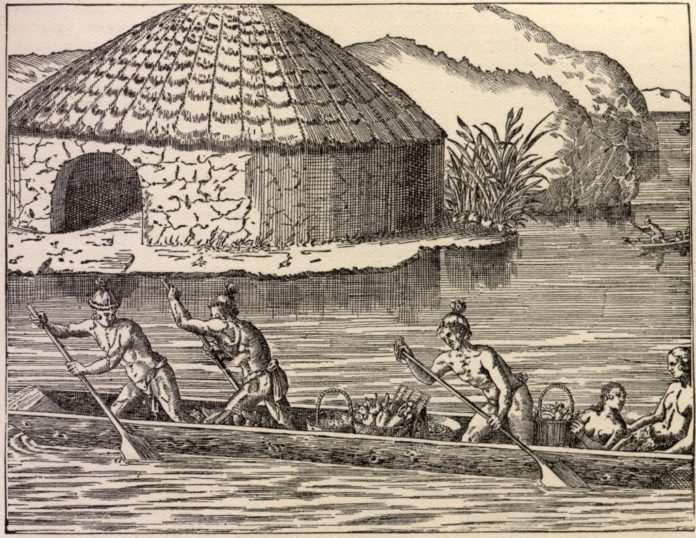

Las vaquerías fueron expediciones para ir a cazar vacas y cuerearlas. El cuero se exportaba, dejando la carne que no se llegaba a comer -la mayor parte- tirada en el campo para disfrute de zorros y caranchos. Las ciudades discutían los límites para las cacerías, y sus cabildos las autorizaban y otorgaban tierras entre sus propios vecinos. De baja eficiencia, extractiva y exportadora, aquella primera actividad agropecuaria surgió por azar y fue concedida más por favor que por mérito.

Hay lugares donde falta el agua

Hubo otras zonas del virreinato distintas y marginales en su aporte a la cultura productiva nacional.

La región cuyana, último confín del incario, dependía de Chile según las épocas y era tierra fértil pero pobre en aguas. La organización se montó estrictamente sobre las obras de riego de los indios. Los pasos cordilleranos tenían importancia para el transporte y por ofrecer pastos de temporada alternativa a los asentamientos del Pacífico. Allí en Cuyo no tuvo primacía esa impronta extractiva de la que hablamos, porque ni hubo explotación minera ni tampoco muchos indios dóciles que se pudieran utilizar. Lo que se produce, como la vida misma, depende del agua escasa, y es esa misma escasez la que obliga a organizarse para compartir el recurso y utilizarlo. Fuera del área de riego artificial y colectivo no hay vida ni producción individual. El rediseño y reconstrucción de ciudades tras los terremotos y su pionera ley de aguas marcan a fuego la dimensión comunitaria de la existencia. Sostener el oasis implica esfuerzo y cuidado continuos, expandirlo encuentra un límite estricto en la disponibilidad del agua, la eficiencia se vuelve imprescindible, la injusticia en el uso se evidencia en el manejo de las acequias. Regulación, eficacia y esfuerzo van de la mano y se aprecian hasta en el ciclo anual de las hojas de los árboles.

Exportar o consumir

Las Misiones fueron otro mundo diferente, casi un estado dentro del Reino. Los jesuitas habían organizado con los guaraníes un sistema por el que éstos, a cambio de cristianizarse, quedaban eximidos de impuestos por diez años y gozaban de su propio gobierno, mediado por la Orden, que tenía su propia economía de escala mundial.

Con pautas sociales que pueden haberse inspirado en las economías monásticas, en ciertos ideales del cristianismo primitivo, en la organización incaica de la que los españoles se sorprendieron en Cusco y de las propias tradiciones guaraníes, las misiones prosperaron material y espiritualmente. Los jesuitas las podían exhibir como ejemplo para alcanzar la Ciudad de Dios, los indios disfrutaron de paz y seguridad, florecieron las artes, la agricultura y la industria. La población creció sostenidamente, logrando altos niveles de autarquía económica y generando algunos productos con excedentes para colocar en los mercados mundiales regidos por la Orden.

El conflicto que llevó a su destrucción tuvo que ver, como es sabido, con pujas dinásticas europeas. Con la llegada de los Borbones a España los jesuitas perdieron su Confesor Real y su influencia política. Centralizadores a la francesa, los Borbones no quisieron tolerar aquel estado dentro de su reino, y fueron relegando, desplazando y persiguiendo a los jesuitas. Además, en las sucesivas guerras europeas fue muy dispar la atención que Portugal daba a estas tierras respecto lo que las valoraba España, que cambiaba pequeños enclaves europeos por territorios americanos, «allá donde nos sobran tantos”. Pero hubo elementos locales en la puja que se relacionan con lo que hoy llamaríamos geopolítica, soberanía y seguridad alimentaria.

La pujanza de las Misiones y su “inserción en el mundo” a través de la Orden, suponía una barrera para la ambición portuguesa. España dejaba de percibir el diezmo real, pero se ahorraba desplegar –y sostener– allí ejércitos regulares. Parte de esa delegación de funciones de defensa fue la autorización a los indios a tener armas, única excepción que hicieron en su imperio americano.

La prosperidad de las misiones trajo conflictos con sus vecinos del Brasil y de las gobernaciones de Buenos Aires y Paraguay. Además de su ambición territorial, los portugueses del Brasil veían a esos indios como botín para hacerlos esclavos de sus plantaciones y sus minas. Por otra parte, españoles y criollos encomenderos miraban con recelo a las reducciones. Cada diez años los jesuitas venían renovando, por su influencia en la Corte, la eximición de impuestos otorgada a los guaraníes, impuesto que aquéllos criollos pagaban. Pocos indios querrían ser dados en encomienda a un hacendado teniendo la opción de vivir en las Misiones. Operaban como gran paritaria, como sistema previsional, como salario mínimo.

Pero además estaba el ganado cimarrón que proliferaba en la zona. Los españoles y los criollos tenían su cuero como único producto exportable, mientras que jesuitas y guaraníes encontraban en él carne para su alimento. El aumento sostenido de la población en las Misiones planteó un choque entre la necesidad de lo que hoy llamaríamos “soberanía alimentaria de los indios” con el interés de los exportadores de aquel primer commodity, el cuero. La puja, que terminó mal resuelta en la tragedia conocida[2], tuvo en este punto un dato central que la película La Misión no nos cuenta.

Consumir carne de vaca o exportar sus frutos no es un dilema nuevo.

Vaca y sal, pena y camino

Tras las guerras europeas, los tratados de permuta, la destrucción de las Misiones y la expulsión de los Jesuitas, los Borbones se dieron cuenta que los habían madrugado. Para tratar de revertirlo enviaron una importante misión militar al mando de Pedro Cevallos, con el objetivo de recuperar terreno, expulsar a los portugueses de la Colonia del Sacramento y asegurar la frontera con el Brasil. Constituyeron el Virreinato del Río de la Plata integrando Cuyo, el Tucumán y el Alto Perú con las gobernaciones de Buenos Aires y del Paraguay. La economía de lo que hoy es Bolivia sostendría la nueva organización y su ejército, desplegado principalmente al este del río Uruguay. Cevallos tuvo bastante éxito, y los Borbones dispusieron el libre comercio dentro de su imperio. Las Casas de Contratación y los intercambios regulados y concedidos perdieron su monopolio, y los súbditos podían comerciar con el puerto que quisieran, siempre dentro del mundo hispano.

Belgrano fue uno de los –más lúcidos– jóvenes que se educaron en España en las nuevas ideas económicas de los fisiócratas. Promover la navegación, las matemáticas, la agricultura y las artes e industrias fue un discurso que no llegó a torcer la inercia colonial ni a disipar los recelos de los peninsulares sobre las aspiraciones autonómicas de la Indias, más pobladas que España. Los comerciantes legales que tenían sus permisos y concesiones no pensaban cederlos, coexistían con los comerciantes ilegales dados al contrabando con la Inglaterra enemiga y en ascenso, y no impulsaron en la práctica las ideas del Consulado. Todo ese debate fue arramblado por las guerras napoleónicas y el hundimiento del imperio español.

A finales de la colonia y cuando la independencia surgieron dos nuevas actividades, que podrían verse como primeros intentos de agregar valor a la producción agropecuaria. Una fue la de criar mulas en la pampa, llevarlas en grandes arreos hasta Salta, engordarlas allí, subirlas y venderlas en el Alto Perú, donde las usaban para la minería. El primer gobernador de Santa Fe[3] fue el más grande criador de mulas.

La otra fue el saladero. Los avances del transporte y la consolidación de las rutas marítimas posibilitaron abastecer de tasajo -carne conservada a base de secarla con sal- a la enorme mano de obra que movía las plantaciones esclavistas en Brasil, el Caribe y Norteamérica. La carne no sería muy rica, pero los negros esclavos no tenían mucha oportunidad de discutir de gastronomía con sus amos, ni de objetar la calidad del producto. Rosas y Urquiza, que dirimieron la suerte del país en Caseros, fueron grandes empresarios saladeristas.

Ni Patria ni colonia

El negociado de la deuda con la Baring Brothers fue el más persistente y es el más recordado de los negociados de Rivadavia, proclamado presidente de un Estado que no existía por una facción de diputados sin mandato, que aprobó una Constitución funesta y elitista para legitimar la entrega del patrimonio de las provincias. El caso más resonante fue el de la Compañía de Minas de Famatina, que generó los alzamientos de Quiroga.

Con el mismo diseño pero menos recordadas son las colonias agrícolas en San Pedro y la costa entrerriana del río Uruguay. Si la primera prometía tierras de Buenos Aires, la de Entre Ríos era como el caso de la plata riojana, una entrega de bienes en jurisdicción ajena. Estafa a dos puntas, porque vendía lo que no era de él al tiempo que engañaba a su propio socio inglés, Mr. Beaumont, que envió a su hijo al Plata para ver si recuperaba algo del dinero invertido. El joven no pudo hacerse de las tierras ni recuperar el dinero, pero nos dejó un hermoso libro sobre su experiencia por estos pagos[4].

Nuestros oligarcas son bicentenarios en tomar crédito, endosarnos la deuda, quedarse el dinero y adquirir con él tierras ajenas con artes de prestidigitación y compañías constituidas en Londres y otros paraísos financieros. Aquellas primeras colonias agrícolas fueron, además, una estafa a los colonos ingleses que vinieron a unas tierras que nunca les dieron.

Tolderías y malones

La frontera del sur y la frontera chaqueña eran zonas de pactos y conflictos. Los españoles entraron por el Paraná, se fueron asentando en sus márgenes y se expandieron lentamente. Entre el Carcarañá y el Salado establecieron un corredor habitado hasta Córdoba, Santiago del Estero y Tucumán. La situación de estas fronteras con los indios combinaba treguas, ataques, pactos y tributos para mantener la paz. Durante tres siglos funcionó más o menos estable, siempre en pendiente a favor de los españoles.

Con el indio, con el malón, con el infiel, hubo lugares y momentos de acuerdo y de respeto recíproco, convocatorias a guerras contra otros europeos, pero la mayor parte del tiempo y la visión predominante que se fue forjando resultó la de una sociedad ajena y contigua, hostil, amenazante, que mantenía en vilo la vida y la hacienda del blanco, frente a la que no había milicia suficiente, a la que había que tolerarle depredaciones y a la que se trataba de contener a fuerza de regalos, ropas, alcohol, vacas y caballos. Un tercio del territorio nacional no controlado por el Estado, abandonado a su suerte, marginal y marginado. El delta como aguantadero, en el Viaje al país de los matreros de Fray Mocho, la excursión de Mansilla entre los ranqueles, y el destierro de Martín Fierro en las tolderías pintan muchos de aquellos juicios y prejuicios sobre esa tierra de la barbarie ulterior, mucho más allá de la de El Matadero de Echeverría.

Aquellas valoraciones y acechanzas parecen reaparecer ahora en forma espectral y villera, desde el treinta por ciento de la sociedad excluida por pobreza e indigencia, ya no en la frontera exterior sino en enclaves internos y a la vuelta de la esquina. Las movilizaciones piqueteras al centro de la ciudad, pacíficas y en reclamo de bienes y comida, se visualizan como remezones de los malones pampas, incursiones bárbaras con las que hay que pactar para que se vayan. Como en tiempos de la Zanja de Alsina, no faltan demagogos, políticos y periodistas, que vociferan la necesidad de su exterminio.

Pax Britannica y nueva revolución industrial

A mediados del siglo XIX alumbró en el mundo una etapa nueva de la revolución industrial, signada por la expansión de la navegación a vapor y los ferrocarriles. Las tecnologías disponibles aumentaron las posibilidades del mercado mundial de alimentos, e Inglaterra decidió importarlos en vez de producirlos. Su Ley de Cereales de 1846 suponía jugar con la orientación de subsidios. Quitaron aranceles proteccionistas que terminaban en los dueños de la tierra; abarataron el precio de los alimentos como manera de mejorar el ingreso de los obreros industriales sin aumentarles el sueldo; y al mismo tiempo bajaron el precio al salario, al migrar trabajadores rurales a engrosar el proletariado urbano y ponerlo a disposición de los industriales.

Parte de la prédica de la pax britannica y el librecambio fueron el bloqueo en el Plata, las guerras de Crimea y del Opio, el bombardeo de la bahía de Tokio para abrirla al comercio, la guerra civil norteamericana y el asalto europeo a la India y al África. Por aquí el debate sobre cuál era la mejor manera de relacionarse con el mundo se dio entre las batallas de Caseros, Cepeda, Pavón, los alzamientos federales y las guerras al Estado Oriental y al Paraguay.

Para las inmensas praderas fértiles pampeanas se abrió una enorme oportunidad, y en función de ella se organizó la agricultura de exportación y una nueva etapa para los ganados, que empujó más tarde hacia la conquista de la llanura chaqueña y de la estepa patagónica. Cereales, lanares, vacunos mejorados y maderas fueron nuevos fenotipos para nuestra genética productiva.

La posibilidad agrícola aparecía en línea con la prédica del Consulado belgraniano, difusor en el Plata de aquellas reformas borbónicas tardías e insuficientes. El joven Alberdi había criticado a la clase comercial porteña y unitaria su miopía de combatir a los caudillos del interior y despreciar la democracia plebeya, en vez de tomarla como punto de partida para nuestro camino a la cultura universal. Y aunque en el tiempo de sus Bases mezclara exageraciones antiespañolas y devoción anglosajona, representó y orientó el pensamiento de una parte de la élite en busca de una cultura productiva, industriosa y moderna, bien insertada en el contexto mundial de su tiempo. Que no fue la facción que se impuso.

Mucho se ha escrito sobre cómo aquella generación se pensó inferior y atrasada por heredera de un imperio agotado y atrasado. Para “ubicarse en el mundo” debía renegar de la herencia hispánica y entregarse, hasta carnalmente, a la Inglaterra y la Francia. Mucho y bueno se ha escrito criticando las ideas sobre fomentar la inmigración de las razas industriales. Muy atinadamente se han señalado aquellos extravíos de ofrecer nuestras mujeres para que las fecunden razas viriles del norte, o aquello de que el más degradado bribón de Londres siempre sería superior al más culto hombre del Paraguay. Muy atinado burlarse diciendo que, con semejante criterio, Jack el Destripador resultaba moralmente superior a Ceferino Namuncurá. También se ha señalado cómo aquella ilusión se frustró porque, en vez de venir industriosos anglosajones y franceses, vinieron campesinos pobres e iletrados, italianos y españoles, árabes y judíos, y porque encima llegaron más tarde socialistas y anarquistas que volvieron a introducir, en nuevas cepas, el virus del disconformismo social.

Pero –a los fines de esta reseña a vuelo de pájaro sobre nuestra cultura productiva– nos interesa enfocarnos en otros aspectos de las percepciones oligárquicas sobre sus propios méritos y desempeños, y sobre su visión de “los negros, vagos y mal entretenidos”.

Como no habían podido “hacer la unidad a palos”, como resultaba que “todo el gauchaje es federal”, como la población recelaba del extranjero y de los ilustrados que se le querían subordinar, los unitarios buscaron entrar a la modernidad sustituyendo la población. “Gobernar es poblar” significaría, también y al mismo tiempo, despoblar y marginar; traer a unos para desplazar a otros.

Patrias y colonias

La idea era que fomentando la inmigración de pueblos con cultura agrícola e industrial se lograría trasplantar y hacer florecer por aquí esas culturas del trabajo y el esfuerzo, de la mano de las novedades de la ciencia y de la técnica. Nos ahorraríamos tener que educar a gauchos no aptos para la tarea, moldeados en la ganadería y el nomadismo. La ética protestante y la educación asegurarían el futuro.

No es que la idea fuera mala ni estuviera condenada al fracaso, pero tampoco suponía el éxito por sí sola. Sin contexto político adecuado, sin confianza en el pueblo ni objetivos nacionales, el mercado libre no garantiza resultados.

La idea tampoco era nueva ni original. Los zares la habían promovido más de una vez con sus intentos de occidentalización y modernización a marchas forzadas. Varios intentos de trasplantar alemanes a zonas del Volga para que aquellas regiones florecieran en artes e industrias como el Ruhr o Baviera, terminaron con enclaves germanos adaptados al tiempo, al ritmo y a los hábitos de aquellas zonas de Rusia. En vez de actuar como levadura, se detuvieron en el atraso.

Las naciones europeas llevaban siglos de “sacarse población de encima” Segundones, disidentes religiosos, perseguidos políticos, delincuentes y aventureros, masas huyendo de hambrunas y de guerras, engrosaban sus dominios de ultramar. Fenicios, griegos y romanos, dos mil años antes, constituían colonias ofreciendo oportunidades y un destino planificado a quienes ya no cabían en el orden establecido de sus ciudades. Lo curioso aquí fue el sentido invertido, que un país fomentara colonias de extranjeros, y sobre todo que brindara al extranjero lo que se negaba al nacional.

Hay que destacar la historia de las colonias en la Confederación urquicista, como Esperanza, Rafaela, Colón y San José. Como muchas iniciativas de aquel gobierno, muestran que el camino de inserción en el nuevo orden mundial pudo haber sido mejor, más planificado, más inclusivo y más perdurable.

Santa Fe y Entre Ríos desarrollaron programas de radicación de colonos –sobre todo suizos, piamonteses, franceses y alemanes– que accedieron efectivamente a parcelas de tierra y contaron con herramientas y capital para su arranque. Dieron notable impulso a tareas agrícolas diversificadas, encadenamientos de producción y, con el tiempo, industrialización asociada. Su impronta no fue extractivista ni de monocultivo, pero -como los cuyanos y misioneros- sus genes no han sido dominantes.

Con el hundimiento federal tras la batalla de Pavón se cortó esa política, y sin variar el discurso cambiaron los hechos. En nombre del Libre Comercio, Mitre convirtió los esteros paraguayos en Altar Sacrificial, y en aquella inmolación fueron despedazadas las pervivencias de la economía comunitaria y las influencias jesuíticas. Sarmiento balbuceó fantasías de farmers yanquis, pero sólo materializó exterminio de nativos y contratación de maestras normalistas. Martín Fierro, en “la ida”, habla de aquellos tiempos y de aquellos gobernantes.

En “la vuelta” Hernández sugiere ideas por las que batalló junto a su hermano Rafael y otros dirigentes federales vencidos, liberales que tuvieron su espacio en tiempos de Roca y Pellegrini, y sus ilusiones que no lograron imponer. En línea con ideas de Alberdi, concibieron la nueva inserción en el mundo, agrícola e industrial, a partir de la ganadería existente e integrando al gaucho como mano de obra re-cualificada para el proceso. Les faltó hablar del indio en el mismo sentido, que podría haberse dado aún dentro de la política de ocupación territorial del roquismo.

Pero las cosas se darían de modo diferente, siguiendo la inercia de asociación refleja y dependiente, apropiación prebendaria por favor y peculado, y extractivismo agotador del recurso.

Granero del mundo

Volvamos a las nuevas posibilidades que se abrieron durante la pax britannica. Los ingleses dominaron el tráfico naval. Empresas europeas organizaron redes ferroviarias para llegar al interior de sus dominios coloniales para sacar sus productos. En las orillas fértiles del Rín surgieron las empresas que organizaron el comercio de granos y lo han monopolizado hasta hoy.

El mercado mundial de alimentos cambió, Inglaterra buscó desarrollar proveedores, el carbón y el petróleo expandieron y mejoraron las redes marítimas y ferroviarias, la electricidad y el enfriamiento abrieron posibilidades para las carnes congeladas.

En la década de 1870 dos nuevos inventos surgidos de EEUU ayudaron a remachar el progreso: el alambre de púas y el fusil Remington[5].

Los nuevos negocios presionaron por más tierras y por ampliar la frontera agropecuaria. Los dueños de tierras, la oligarquía comercial y el gobierno alumbraron tres herramientas clave durante la presidencia de Avellaneda: la conquista del desierto, la ley de colonización y la de educación pública. Una Santísima Trinidad Librecambista se asentó en quitar tierras a los gauchos y los indios; traer mano de obra gringa suelta, mantenerla subordinada, dispersa y sin conciencia histórica nacional; controlar ideológicamente que no resurja en sus hijos la barbarie federal y levantisca.

La ley de colonización[6] parecía llevar en su letra las ideas de Alberdi, Urquiza y Belgrano, pero fue absolutamente diferente, desvirtuada en la práctica por la peor tradición oligárquica de especulación, peculado, violencias con los nacionales pobres, asociación privilegiada para con el extranjero.

Esta vez se practicó a una escala gigantesca lo que ya había sucedido otras veces. En tiempos de Rivadavia y de Rosas, y aún antes, se habían otorgado concesiones de tierras como premio y como pago por participar de las campañas militares para correr la frontera y estabilizar la nueva línea. Más tierras a los generales, un poco menos para oficiales, parcelas como para subsistir a los soldados. Eso, que parecía lógico e inspirado en las campañas de la república romana, no lograba en la práctica el declamado arraigo productivo del militar en el suelo.

Comerciantes y terratenientes ofrecían rápidamente comprar los títulos de propiedad, y el soldado pasaba enseguida de propietario fugaz a capataz, peón o puestero. De esa manera el latifundio se extendía para beneficio de rentistas que no labraban la tierra; vivían, pensaban y sentían a leguas de distancia; y organizaban su producción según dictados y para abastecer metrópolis europeas.

Desde Avellaneda hasta la llegada de Yrigoyen el sistema se perfeccionó. El gobierno dijo que buscaba traer capitales y arraigar colonos, y generar así una nueva cultura de miles de pequeños propietarios poseedores del nuevo arte y oficio agropecuario. La concesión de tierras gubernamental era de favor, sí, pero se otorgaría al mérito militar de conquistar el desierto, y al mérito del capitalista extranjero dispuesto a traer sus libras para que los colonos cruzaran el mar, pudieran financiar sus herramientas, comprar su parcela y contar con capital inicial de trabajo.

Las tierras nuevas ganadas al infiel y al “desierto” se concedían a empresas constituidas para esta obra de fomento. A los viejos grandes propietarios se les autorizaba radicar colonias a cambio de exenciones fiscales, condonaciones de deudas o nuevos beneficios. El empresario colonizador, el desarrollador del negocio -muy bien aliado a escribanos porteños, empleados jerárquicos e inspectores de la secretaría de agricultura- se comprometía a fundar un pueblo en medio de sus tierras, para vivienda de los colonos, y a poner las tierras en producción.

Pero las tierras se las otorgaron entre ellos, y en casos emblemáticos se ha probado la connivencia, el fraude y el peculado. Los pueblos se fundaron según las necesidades de organización de las empresas de ferrocarriles y de tierras, o según las de los viejos propietarios que querían acceder a los beneficios del nuevo orden. Muchos de esos pueblos se fundaron en las peores zonas del campo, las menos productivas, porque no había interés en radicar a nadie sino de lograr las autorizaciones, nuevas tierras y beneficios fiscales.

El viajero curioso se pregunta a veces, al sur del Carcarañá, ¿por qué hicieron este pueblo en el bajo, que se inunda, y no en la loma? Porque fundar el pueblo era un trámite formal para que se habilite el expediente, una coartada para el negocio de adjudicación de tierras. El gobierno no controlaba que se efectivizara después el acceso a la propiedad por parte del colono, y relevaba al colonizador de sus compromisos, que se diferían eternamente hasta que prescribían o se perdía la pista tras ventas sucesivas. El colono no devenía propietario, y quedaba en un sector del viejo campo ganadero como aparcero o inquilino. Trabajaba para el dueño de la tierra agregando valor con la actividad agrícola y pagando eternamente un canon de renta. Esa fue la tónica de la colonización tardía en el sur de Santa Fe y en Córdoba, y por eso el grito de Alcorta se dio en esa zona sobre el conflicto por los alquileres.

El productor quedaba atrapado entre el interés del dueño, que le imponía como piso su aspiración de renta, las compañías de ferrocarril, que le regulaban el precio de traslado a sus puertos privados, y las compañías de granos, que fijaban el precio entre ellas haciendo creer que lo decidía “el mercado” en la Bolsa, en Londres, Amsterdam o Chicago. Ese sistema le dejaba al agricultor el margen mínimo y estricto para sobrevivir sin desarrollarse, el gobierno protegía los eslabones fuertes, y policías bravas y jueces de paz controlaban que no hubiese desajustes.

Subsidiando al capital

La realidad no funcionó basada en el mérito, sino en la componenda oscura, el fraude fiscal y el monopolio comercial (ya no Real y estatal, sino privado y multinacional). Concesiones de favor, exenciones y diferimientos, capitalismo de rapiña y espíritu rentista, generaron un sistema de peones de pata al suelo y patrones con palacete en Barrio Norte, que navegaban a París llevando su vaca en el barco para tomar leche propia.

En las tierras patagónicas el sistema tuvo una escala superior e impersonal, con empresas radicadas en Londres y fraguadas en la city porteña, concesiones de tierras gigantescas, delegación en los gerentes británicos del ordenamiento del territorio y la planificación de las obras, introducción de ganados vacunos, agotamiento de pastos por sobrepastoreo, tala desmedida de maderas por vista gorda y falsas autorizaciones, reconversión al ovino y desarticulación productiva al cesar la hegemonía inglesa[7].

En la llanura chaqueña también se dio la explotación de tierras y bosques delegada en grandes compañías articuladas al mercado mundial. La historia de La Forestal es conocida, con su catástrofe ambiental debida al extractivismo exacerbado por el afán de lucro sin miras. La industria química mundial encontró en el tanino un insumo para las curtiembres que hizo al quebracho mucho más valioso que su valiosa madera, por la que ya venía sufriendo la tala para dotar de durmientes a las nuevas vías ferroviarias. Nuestro cine nacional tendrá en Malambo su elegía al monte santiagueño, y en Quebracho su crónica social del norte santafesino[8].

En los pastos y bosques patagónicos, como en el monte chaqueño, los efectos ambientales fueron más rápidos y perceptibles que en la llanura templada. De todos modos, los naturalistas no tienen muy claro en el día de hoy cómo era el pastizal pampeano original, ni dónde puedan quedar relictos relevantes. Espíritus simples repiten que el mercado asigna correcta y eficientemente los recursos, pero lo cierto es que no hubo cuidado ambiental ni de la renovabilidad del recurso, sino rapiña acelerada y de ciclo corto.

Scalabrini Ortiz señaló con agudeza que no hubo aportes de capital extranjero en aquellas grandes compañías, sino concesiones de tierras a esos capitales asociados a oligarcas argentinos, y capitalización en favor del extranjero de la renta producida usando el suelo, los recursos naturales y el trabajo nacional. Las dos llaves que abrían aquel negocio eran la garantía de colocación del producto en el mercado mundial monopolizado en capitales europeas, y la firma de los funcionarios del gobierno, que aseguraban la participación en las nuevas sociedades.

No hubo mérito de trabajo, esfuerzo e innovación en los cimientos del orden oligárquico, sino prebendarismo, subordinación al capitalismo imperial, fraude y explotación.

Que 70 años no es nada

En el siglo XX las mismas pujas y las mismas dinámicas genéticas que venimos repasando se transfirieron al debate sobre nuestra industrialización: refleja o promovida, autárquica o integrada, protegida o dependiente, mercado internista o exportadora; y sobre nuestra infraestructura de obras y servicios públicos: para el desarrollo y la integración o para la extracción y exportación de materias primas; para afianzar la soberanía o para abrir nuestro mercado.

El despliegue del agronegocio como paradigma de agricultura sin agricultores ha tenido una dinámica semejante a la de ciclos anteriores, concebido, diseñado, ordenado y controlado desde un sistema mundial, donde la tierra resulta ser el último eslabón de la cadena que la requiere para producir el commodity estrella; y también refugio fácil y simple de una porción de renta agraria. Un orden de contrataciones anuales y fragmentarias, sin marcos regulatorios sobre la estrategia productiva, deja en manos de las grandes corporaciones globales el diseño del horizonte productivo.

La idea del trabajo como sacrificio de los otros aplicado a la extracción exportadora está lejos de ser nueva. Es una concepción reñida con la del esfuerzo de los pueblos para asegurar su propio destino, utilizando los recursos naturales para sostener su propio bienestar y la autonomía estratégica de nuestras naciones.

La pugna tiene su costado semántico: llaman commodities a los recursos naturales aquéllos cuyo sólo interés radica en colocarlos en el mercado mundial, mientras que hablan de materias primas quienes los conciben como base e insumo para construir nuestro desarrollo integral.

Extraer recursos naturales sin hacer de esa extracción ningún uso para desarrollar una sociedad más compleja en términos productivos es una muestra de incapacidad para gestionar la economía y el país, aunque se vaya innovando en el tipo de recurso natural que se agota hasta el límite, al ritmo de las demandas externas, y se adopten también modernas tecnologías importadas al solo fin de aquella extracción.

La Generación del ’80 y El Centenario son laureados por la nostalgia oligárquica. Los hombres de aquel tiempo resolvieron la inserción argentina en el mundo de un modo subordinado, mezquino e injusto, sí; tomaron un camino fácil frente a otros mejores, también; pero aún en esa opción construyeron un Estado con aspiración de despliegue territorial y lo dotaron de una mística ilustración y de progreso. Es cierto que violaron sistemáticamente sus postulados liberales y no los cumplieron nunca, pero sus herederos actuales rompen con la parte buena de su herencia, abjuran de lo bueno de Roca y de Alberdi. Los falsos liberales de hoy buscan reducir la Argentina a menos que una antigua provincia romana: zona de reserva y tributos para el imperio, palos para la gente si se pone arisca y desarticulación estatal para evitar que surjan poderes regionales con vocación autónoma. Por eso buscan borrar vestigios de nacionalidad, de historia y de memoria, por eso privatizan la educación y ponen animalitos en los billetes.

Esos genes parasitarios han ido pasando así, por cuatro siglos, entre gentes dadas al comercio abusivo (“que sólo saben comprar a cuatro y vender a ocho”, al decir de Belgrano), el contrabando, el extractivismo ganadero, la tala de bosques, la especulación en tierras, la agricultura exportadora, la industria subsidiada y dependiente, y la especulación financiera globalizada, electrónica y off shore.

La etapa superior de la falta de mérito es la gestión servicios públicos ya existentes, otorgados en la oscuridad de las concesiones de favor. Es una paradoja que el eslogan de los 70 años de fiesta sea proferido por el primer hijo legítimo de esa patria contratista que llega a Presidente de los argentinos. La paradoja se refuerza en la coincidencia numérica entre la fiesta denunciada y los años vividos en el país por el padre presidencial.

[1] Cambalache, Discépolo, 1935 / Camouflage, García & Francini

[2] La Guerra Guaranítica, 1754-1756

[3] Francisco Antonio Candioti (1743-1815)

[4] “Travels in Buenos Aires and the adjacent provinces of the Rio de la Plata”, J.A.B. Beaumont, traducción de José Luis Busaniche, 1957.

[5] Lectura recomendable: Historia del alambrado en la Argentina, Sbarra, 1955

[6] Ley de Inmigración y Colonización Nº 817, de 1876

[7] Muy recomendable sobre este punto el libro “Ese ajeno sur”, de Ramón Minieri.

[8] Malambo, Zavalía, 1942; Quebracho, Wullicher, 1974