¿Y qué le va a decir? ¿Que le apreté un granito? ¿Que le arañé el cuello? ¿Que la tiré al piso? Todavía estoy en la cama, escondido bajo la frazada. Habrán sido las siete y cuarto cuando mamá abrió la puerta de la pieza como si se tratara de un allanamiento policial.

—¿Vos no tenés nada que hacer?

No sé para qué pregunta, si sabe que no.

—Si no tenés nada que hacer —dijo—, te levantás igual. —Dio tres tirones a la correa y la persiana hizo tope.

—¿Me querés decir qué carajo pasó con Tamara? —Ahora estaba tirando la ropa desparramada sobre una silla—. ¿Qué hiciste, Patricio?

Mientras levantaba la pila de ropa, dijo que Tamara vendría al mediodía para hablar con ella, que más vale que yo bla, bla, bla. Al rato, desde la cocina, gritó levantate, haceme el favor, pegó un portazo y se fue a trabajar.

No sé qué tanto tiene que venir a hablar, esa. Pero mejor vayamos despacio, que recién me despierto y todavía estoy medio opa. Más opa que de costumbre. Primero lo primero: vestirse y poner la pava. Vamos por partes, dijo Jack. Segundo lo segundo: hacer pis y buscar el frasco de azúcar. Mamá vive escondiéndomelo. Últimamente lo mete en el techo del aparador, bien atrás. Veinte años y tengo que andar robando azúcar en mi propia casa.

Me parece que hoy va a ser un día anormal. Es espantoso el frío que hace. Un día normal, me levanto temprano, preparo el equipo de mate y saco el sillón a la vereda. Me paso toda la mañana y toda la tarde ahí. Por suerte, esta calle es una pasarela inagotable. Siempre alguien va, siempre alguien viene. O Francescutti, o el que vende plantines, o los cobradores, el sodero, el cartero, Tamara… Hasta ayer, por lo menos, pasaba Tamara. ¿Y si no viene más? ¿Si se enoja en serio y no viene nunca más? Ahí te quiero ver, Patricio.

Ni loco saco el sillón a la vereda. ¿Para qué? No tengo ganas de ver el desfile de cobradores y vendedores; mejor prendo el televisor y pongo una buena novela. Los cobradores no tanto, pero los vendedores ambulantes me caen bien. Todos menos uno: el tuerto que vende plantines. No ve de acá a la esquina, el chaqueño ese. Si pasa cuando mamá no está, lo hecho. Qué plantín ni qué plantín, la cosa no está para plantín acá. Mamá, en cambio, lo festeja. Le da agua fresca, le compra flores. El tuerto viene siempre con la misma cantinela: que la novia embarazada, que está haciendo una piecita… La vez pasada le pedí a mamá que comprara dos petunias para regalarle a Tamara y me dijo que las comprara yo. No sé con qué plata, si mi pensión la maneja ella. Vos comprá, que yo después pago, dijo. Al final, Tamara se quedó sin regalo.

¿Ya son las diez? Ahí anda Francescutti, es un relojito: pasa a las diez y a la una. Va de la casa al club y del club a la casa.

—¡Nene! ¡¿Dónde vamos a parar?! —grita Francescutti.

Y yo le contesto con un sapucai. Ese es nuestro ritual.

A Francescutti lo conozco de toda la vida. Esta jodita del sapucai empezó hace mucho, en las peñas de Machuca. Qué lindas eran esas peñas. Yo iba siempre. O con mamá o con el tío, que le gusta el vino más que el chamamé, y vieran cómo le gusta el chamamé.

—Nadie sabe cómo es su sapucai, hasta que lo grita —decía Machuca.

Machuca toca el acordeón y habla con todos. Él me enseñó a gritar sapucai. Es una mezcla de canto y alarido, decía Machuca, un grito limpio. Yo me rompía la garganta peña tras peña, pero no había caso. Mamá se enojaba mucho, para qué le enseñan esas cosas que no sirven para nada. Ahí va queriendo, decía Machuca, sacalo del fondo de las tripas, decía.

Una noche, Francescutti, como siempre, me gritó ¡Nene! y yo le largué un sapucai. No sé, me salió eso. A lo mejor fue el taquito de ginebra que me hicieron tomar o qué sé yo, pero me resonó adentro. Hubo un silencio. Todos se dieron vuelta para ver quién había sido. Alguien dijo ¡Patricio viejo, nomás! Y enseguida empezaron a tocar, a cantar. Me acuerdo como si fuese ayer. Al rato, vino Machuca y me acarició la cabeza (esa costumbre que tiene la gente de acariciarme la cabeza). Bravo, nene, me dijo. Desde ese día, cada vez que pasa Francescutti, yo le tiro un sapucai.

¡Uf! Me perdí otra vez, no sé cuántas cucharadas de azúcar puse. Qué cabecita, Patricio. Y digo yo, ¿por qué no viene a hablar conmigo?, ¿qué tiene que ver mamá?

Tamara vive a dos cuadras de mi casa. Antes, ni nos saludábamos. Yo la veía ir y venir, abrazando las carpetitas contra el pecho, siempre tan coqueta. Una vez le pregunté adónde iba y ella me contó que estudiaba nutrición. Así nos hicimos amigos. Ahora, cada vez que pasa se queda un rato a charlar. Nomás verla doblar la esquina, ya me cambia el humor.

Tamara camina con pasos blandos, como si en vez de pisar baldosas, pisara arena. Como si sus huesos fuesen de otro material, un material flexible, que no se atrofia. Manguera, gomaespuma… Ella dice que mi mate tiene más azúcar que una coca cola.

—Para amarga, está la vida —digo yo.

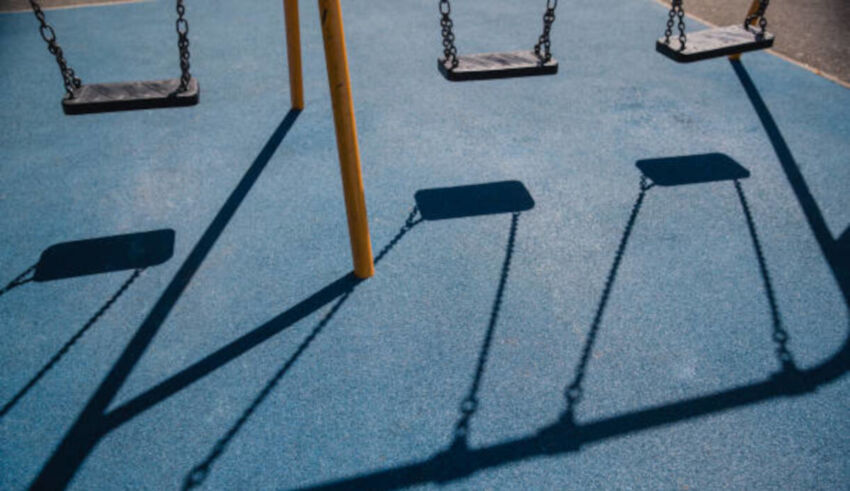

Ayer, antes de que pasara lo que pasó, Tamara me estaba contando un sueño. Qué manera de reírme, ¿cómo hace para soñar esas cosas? Yo no puedo. Siempre sueño lo mismo. Tengo un sueño… ¿cómo se dice cuando un sueño se repite? Es así: estoy en la hamaca de la plazoleta, es de día, pero se siente como si fuera de noche. La hamaca se impulsa sola. Yo no hago nada. Nomás me agarro de las cadenas mientras la hamaca sube, baja y vuelve a subir. Cada vez más alto, cada vez más fuerte. Entonces, en una de las subidas, la hamaca se queda clavada en el aire: ¡tac! Se congela. Las cadenas rígidas como dos varillas de hierro. Me ataca el vértigo y los brazos no me responden. Para colmo, abajo, la gente que pasa ni me registra. Incluso mamá. Sí, en un momento aparece mamá y ahí la cosa empeora. Yo no quiero que me vea porque se va a enojar, pero si no me ayuda ella, quién. Mamá se ríe como se ríe cuando está sola, pensando vaya a saber qué cosas. Me ve, pero se hace la distraída y sigue caminando. Yo estoy a punto de venirme a pique.

Nunca se lo conté a Tamara, me da vergüenza. Va a pensar que es una chiquilinada. Ayer, ella me estaba contando un sueño, cuando de pronto descubrí la montañita bordó en la parte de atrás de su cuello. Primero pensé que era un bicho.

—¿Qué mirás? —preguntó Tamara—. ¿Qué pasa?

Debo decir una cosa, dos cosas: tengo mala motricidad fina y me gusta reventar granos. Me explico mejor. Si algo no le faltó a mi vida, eso fueron sesiones de kinesiología. Una hora y media, tres veces por semana, durante años, estimulando mis miembros bobos, atrofiados. O muy tensos o muy flojos, nunca justos. Y aunque los informes anuales rebozaban de optimismo, yo, grandes avances, no vi.

Respecto a reventar granos, la clave está en reventar. Tengo la manía incontrolable de apretar con los dedos toda clase de bollito. Cuando encuentro algo chiquito y relleno, no puedo evitar la tentación de pellizcar. Mamá se la pasa trayendo paneles de la verdulería y yo puedo estar horas enteras estallando con las uñas, una por una, todas esas burbujas de nylon.

—Un granito —dije yo—, tenés un granito.

Le prometí que no se lo iba a tocar. Le juré por María Auxiliadora que sólo quería mirar: ver si tenía infección. Ella inclinó la cabeza, ofreciéndome una vista privilegiada. Alrededor del grano había pecas, lunares, unos finísimos pelos amarillos. Apoyé una mano en su hombro. Después, muy despacio, como quien va a atrapar una mosca, acerqué la otra.

—Patricio, no se te ocu…

El manotazo fue, lógicamente, impreciso. Mis uñas torpes chocaron contra su cuello, el mate se cayó al piso y nosotros también. Cuando estoy nervioso, mi motricidad mala empeora y eso, si hay mujeres cerca, a veces resulta problemático. Me agarré de donde pude. Toqué algo blando bajo su pullover gris. Blando y rellenito. Me costó soltar. Después fue confuso, ella me levantó y me tiró en el sillón. Estaba muy enojada. Hasta se fue sin saludar, frotándose el cuello y con el pelo todo revuelto.

De eso viene a hablar. ¡Aj!, este mate está asqueroso, puro azúcar. ¿Lo renuevo? La verdad, no sé qué va a decir. ¿Qué va a decir? ¿Que le apreté un granito? ¿Que le arañé el cuello? ¿Que la tiré al piso? Timbre.

—¡Ya va! —dice mamá. Desde que volvió del trabajo no me dirigió la palabra.

—¡Ya va! —repito yo.

Tamara está en la vereda. Hoy tiene el pelo atado. Mamá sale secándose las manos en el pantalón. Se dan un beso. Yo las miro desde la ventana y aunque apunto la oreja hacia afuera, no puedo escuchar qué dicen. Hablan muy bajito. Encima, mamá gira y ordena, tajante, cerrá, que se enfría la casa. Estoy a punto de obedecer, cuando por la calle aparece Francescutti: la una exacta. Como todos los días, espera encontrarme sentado en la vereda. Pero hoy falto, no estoy. Sin embargo, se alegra cuando me ve asomado a la ventana. Y aunque mamá y Tamara están ahí, hablando bajito, cumplimos con nuestro ritual.

—¡Nene! ¡¿Dónde vamos a parar?! —grita Francescutti.

Y yo le contesto con un sapucai.

Nota publicada en la edición impresa del semanario El Eslabón del 25/05/24

¡Sumate y ampliá el arco informativo! Por 3000 pesos por mes recibí todos los días info destacada de Redacción Rosario por correo electrónico, y los sábados, en tu casa, el semanario El Eslabón. Para suscribirte, contactanos por Whatsapp.