El doctor elogia mi puntualidad:

–Es puntual como los alemanes, dice.

–O como los ingleses, respondo.

El doctor tiene apellido italiano, como tantos en este país.

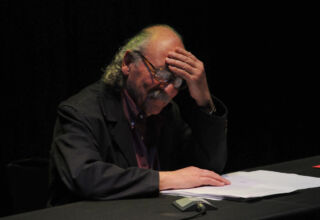

Es un hombre corpulento, pelado, de cara ancha cubierta por una barba canosa y descuidada.

–He leído sus cosas, propone–. Lo felicito.

Mientras sirve dos grandes vasos de whisky, me va informando, casualmente, que tiene muchos años en la justicia federal, que ha estudiado sociología, que es amante del tango. No subraya nada, simplemente deja establecido el terreno en que podemos operar, una zona vagamente común.

Desde el gran ventanal de su estudio se ve la ciudad en el atardecer, las luces pálidas del río. Desde aquí es fácil amar, siquiera momentáneamente, a Buenos Aires. Pero no es ninguna forma concebible de amor lo que nos ha reunido.

El doctor busca unos nombres, unos papeles que acaso yo tenga.

Yo busco una detenida desaparecida, un lugar en el mapa. Aún no es una búsqueda, es apenas una fantasía: la clase de fantasía que algunos sospechan que podría ocurrírseme.

Algún día (pienso en momentos de ira) iré a buscarla. Ella no significa mucho para mí, y sin embargo iré tras el misterio de su desaparición, detrás de lo que quede de ella.

El doctor sabe dónde está.

Se mueve con facilidad en el piso de muebles ampulosos, ornado de marfiles y de bronces. Elogio su whisky.

Él bebe con vigor, con salud, con entusiasmo, con alegría, con superioridad, con desprecio. Su cara cambia y cambia, mientras sus manos gordas hacen girar el vaso lentamente.

–Esos papeles, dice.

Lo miro.

–Esa mujer, doctor.

Sonríe.

–Todo se encadena, filosofa.

–La mandaron poner en esa celda. Creen que yo tengo la culpa. Si supieran lo que he hecho por ellos, esos roñosos.

–¿Y usted, doctor?

–Lo mío es distinto, dice. Me la tienen jurada.

Se para, da una vuelta alrededor de la mesa.

–Creen que yo tengo la culpa. Esos roñosos no saben lo que yo hice por ellos. Pero algún día se va a escribir la historia. A lo mejor la va a escribir usted.

–Me gustaría.

–Y yo voy a quedar limpio, yo voy a quedar bien. No es que me importe quedar bien con esos roñosos, pero sí ante la historia, ¿comprende?

–¿Por qué creen que usted tiene la culpa?

–Porque yo la saqué de donde estaba, eso es cierto, y la llevé donde está ahora, eso también es cierto. Pero ellos no saben lo que querían hacer, esos roñosos no saben nada, y no saben que fui yo quien lo impidió.

El doctor bebe, con ardor, con orgullo, con fiereza, con elocuencia, con método.

–Porque yo he estudiado historia. Puedo ver las cosas con perspectiva histórica. Yo he leído a Hegel.

–¿Qué querían hacer?

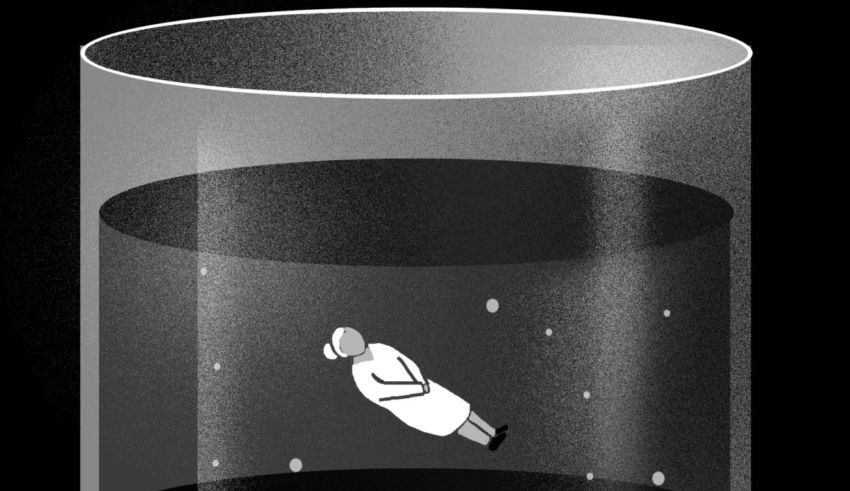

–Fondearla en el río, tirarla de un avión, quemarla y arrojar los restos por el inodoro, diluirla en ácido. ¡Cuánta basura tiene que oír uno! Este país está cubierto de basura, uno no sabe de dónde sale tanta basura, pero estamos todos hasta el cogote.

–Esa mujer, le oigo murmurar. Estaba en silencio y parecía una santa. Nos miraba, sin pronunciar palabra.

Se sienta, más cerca del ventanal ahora. Guarda la pistola que tenía sobre la mesa y divaga sobre aquella gran escena de su vida reciente.

–Uno de la Agencia se le tiró encima, pero le metí una trompada, dice.

–Después tuve que buscar ayuda para sacarla de allí, prosigue. Llamé a unos obreros que estaban trabajando en el juzgado. Figúrese como se quedaron. Para ellos era una diosa, qué sé yo las cosas que les meten en la cabeza, pobre gente.

Oigo el hielo en el vaso, como un cencerro lejano.

–Hice una ceremonia, los arengué, cuenta ahora el doctor. Yo respeto las ideas, les dije. Esa mujer hizo mucho por ustedes. Yo la voy a cuidar como cristiana. Pero tienen que ayudarme.

–Así que la sacamos en un furgón, y la tuve en varios lugares, protegiéndola, escondiéndola. Me la querían quitar, hacer algo con ella.

Ya no sé dónde está el doctor. El reflejo plateado lo busca en la pupila roja.

–Llueve, dice su voz extraña.

Miro el cielo: el perro Sirio, el cazador Orión.

–Llueve día por medio, dice el doctor. Día por medio llueve en un jardín donde todo se pudre, las rosas, el pino, el cinturón franciscano.

Dónde, pienso, dónde.

–¡Ahora!, me exaspero. ¿No le preocupa la historia? ¡Yo escribo la historia, y usted queda bien, bien para siempre, doctor!

La lengua se le pega al paladar, a los dientes.

–Cuando llegue el momento… Usted será el primero…

–No, ya mismo. Piense. The New York Times, El País, The Guardian, Pravda. Pagarían lo que sea.

Se ríe.

–¿Dónde, doctor, dónde?

Se para despacio, no me conoce. Tal vez va a preguntarme quién soy, qué hago ahí.

Salgo derrotado, pensando que quizás tendré que volver, o que no volveré nunca. Mientras mi dedo índice inicia ya ese infatigable itinerario por los mapas, uniendo isoyetas, probabilidades, complicidades, la voz del doctor me alcanza como una revelación.

–Es mía, dice simplemente. Esa mujer es mía.