La inocencia es una novela “autobiográfica”, la primera de Marina Yuszczuk (Buenos Aires, 1978), poeta, crítica de cine y columnista del suplemento Las 12 de Página/12. Las comillas son irónicas, en el lenguaje cotidiano las usamos en un gesto, como poner los ojos en blanco para burlarnos de alguien que dice algo que se toma muy a pecho. “Es espantoso quemar la propia vida en una novela. A partir de ahora, voy a inventar todo”, dice Yuszczuk a las pocas páginas, para mofarse de esa pesquisa medio boba entre lo que hay de real o “verídico” en una obra y qué cosas pertenecen a la ficción. Toda literatura es verdadera, y La inocencia tiene la potencia, la intensidad y la furia calma de los acontecimientos en la vida de cualquier mujer sobre el planeta tierra.

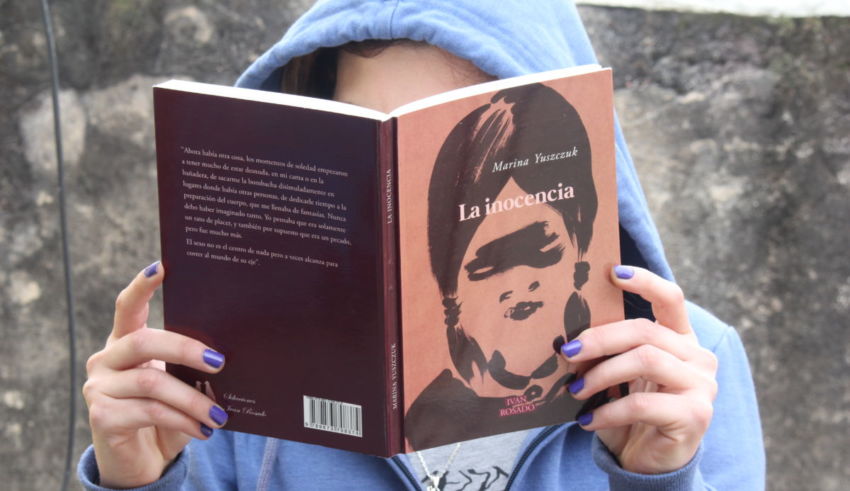

La novela, que fue editada en marzo de este año por el sello local Iván Rosado, está narrada en primera persona por una mujer de quien nunca sabremos su nombre y que desanda su propio camino a la madurez, desde su infancia, y a diferencia de cualquier otra mujer, ésta está signada por la religión. Todo hace suponer que pertenece a una congregación, junto a su santa madre, de Los Testigos de Jehová.

Además de dar cuenta en detalle y profundidad de cómo funciona en su lógica interna una orden religiosa tan hermética, también Yuszczuk da una idea de cómo opera la práctica religiosa en los mapas mentales de sus fieles. Que las preguntas sean preguntas, no cuestionamientos; y que la vigilancia moral de Dios no sea un castigo, sino un regalo. “Era altísimo el precio que pagábamos por sentir que estábamos salvadas y seguras”, dice la narradora, con una voz adolescente que iba apostando al look dark evangélico para poder armonizar sus dos mitades.

La mitad de “hermana”, que junto a unos pocos será salvada por Dios el día del Armagedón; y la de la chica que pertenece al resto del mundo con sus miserias, o sea, sus pecados. Pero se sabe que no sólo en una religión opera la represión sexual y la culpa. A ver, todas las chicas, ateas o devotas, pasan por el mismo finísimo y triturante filtro de la moral de familia, de escuela, de peli o novela mainstream, y de imaginarios culturales múltiples que siempre nos separa en dos grandes categorías: decentes y putas. También hay que cumplir con el deber: ser hermosa, flaca, madre y envejecer sin pretensiones, y nos da a elegir entre la culpa y la vergüenza.

Desde la primera menstruación (vergüenza), lo inarmónico de los cuerpos adolescentes, la gordura y los complejos, (vergüenza, vergüenza, vergüenza), el tabú de la masturbación femenina (vergüenza y culpa), y el coger por coger, por aburrimiento o por placer, sin amor, ni falsas promesas, ni grandes decepciones. “¿Cuánto de lo que siento todos los días nace de la concha?” se pregunta, inquieta, la narradora. Estamos, con o sin Dios, condenadas a perseguir una pureza absurda.

Más adelante, la autora nos revela, de manera breve y precisa (la novela está llena de remates bellísimos) que “el sexo no es el centro de nada pero a veces alcanza para correr al mundo de su eje”. También para destruirlo, aunque sea de manera lenta, dolorosa, pero necesaria.

En pleno arco de transformación, y ante la expulsión de la orden, el personaje dice en palabras misericordiosas: al final, todos somos inocentes. En la canción No One is Innocent, los Sex Pistols, dicen lo mismo, pero al revés. Porque fue escrita en homenaje al famoso ladrón británico Ronnie Biggs,que después de una fenomenal fuga a Brasil dijo: “Lo unico que quiero es que no me jodan, porque yo no conozco a nadie que sea inocente”.

Como sea, la autora lleva en toda la novela una verdad que no tiene forma, salvo la que le da el tiempo, tanto narrativo como el de los días. Esa verdad es la que se inventa cada vez bajo la forma que necesitamos para saber que más allá de hoy nos espera algo mejor que la salvación, aunque cueste mucho trabajo, y cansancio: la sinuosa búsqueda del propio deseo.